Perancang Lambang Garuda Pancasila yang Terlupakan

Siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.

Palagan Ambarawa 12-15 Desember 1945

Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan Kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja, mereka bahu membahu dengan segala golongan, mulai dari petani, pedagang, guru, hingga para pelajar bersama dengan tentara tanpa mengenal rasa lelah, takut serta kelaparan berjuang menghadapi desingan peluru serta berondongan persenjataan modern milik para penjajah.

Sungguh perjuangan yang sangat menguras tenaga dan airmata, mengorbankan segalanya baik nyawa ataupun harta. Beribu bahkan berjuta nyawa rakyat Indonesia melayang demi kemerdekaan bangsa ini, mereka rela menyerahkan nyawanya menjadi martir demi anak cucunya nanti.

Seperti yang terjadi di Ambarawa, sebuah daerah yang terletak di sebelah selatan kota Semarang-Jawa Tengah, dimana rakyat beserta tentara Indonesia berjuang mempertahankan daerahnya dari cengkeraman tentara sekutu yang mencoba membebaskan para tahanan tentara Belanda ( NICA ).

Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethell mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh NICA. Kedatangan Sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tegah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas Sekutu, sedang Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Namun, ketika pasukan Sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, justru mempersenjatai mereka sehingga menimbulkan amarah pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara Sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang pimpinan M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara Sekutu dari segala penjuru. Namun mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian pasukan Sekutu secara diam-diam meninggalkan Kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara Sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh dan Surakarta.

Sekutu kembali dihadang oleh Batalyon I Suryosumpeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi V Banyumas, Soedirman merasa kehilangan perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan diantara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain.

Tanggal 23 Nopember 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan Sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan pekuburan Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia antara lain dari Yon Imam Adrongi, Yon Soeharto dan Yon Sugeng. Tentara Sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke kedudukan Indonesia dari arah belakang, karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono.

Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Soedirman mengadakan rapat dengan para Komandan Sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, jalan raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit, Kolonel Soedirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya terputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang.

Kedahsyatan Palagan Ambarawa juga tercermin dalam laporan pihak Inggris yang menulis: “The battle of Ambarawa had been a fierce struggle between Indonesian troops and Pemuda and, on the other hand, Indian soldiers, assisted by a Japanese company….” Yang juga ditambahi dengan kalimat, “The British had bombed Ungaran intensively to open the road and strafed Ambarawa from air repeatedly. Air raids too had taken place upon Solo and Yogya, to destroy the local radio stations, from where the fighting spirit was sustained…”

Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.

Dan hingga kini, darah pejuang yang membasahi bumi Ambarawa adalah bukti dari keteguhan serta pengorbanan untuk mempertahankan harga diri bangsa yang harus tetap kita pertahankan sampai kapanpun.

(Sumber: wikipedia indonesia, swaramuslim.com)

Menelusuri Jejak Imigran Jawa di Suriname

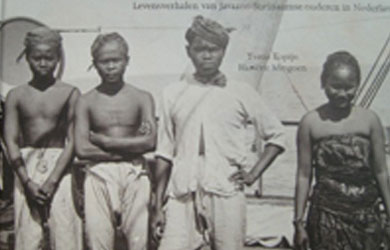

Wajah Sidin pada pas foto di surat kesehatannya terlihat gagah. Pemuda asal Pekalongan itu menggunakan ikat kepala kain khas pemuda daerah pesisir Jawa, tidak berbaju dan bercelana putih.

Dalam foto tahun 1908 yang dibuat pemerintah kolonial Belanda untuk pelengkap surat kesehatan sebagai syarat mengiriman Sidin ke Suriname itu dia berpose duduk santai dengan tangan di atas paha.

Bagi cucu Sidin, foto itu mempunyai arti penting dan bersejarah.

Maurit S Hassankhan/Sandew Hira memuat foto Sidin itu dalam buku Historische Database Van Suriname, Gegevens Over de Javaanse Immigranten (Data Sejarah Suriname, Data Imigrasi Orang Jawa) yaitu buku yang berisi data para imigran Jawa ke Suriname.

Buku yang terbit atas gagasan Amrit Consultancy dan Institut Riset Ilmu Sosial Universitas Suriname itu secara menakjubkan berhasil memuat lengkap data menyangkut 32.965 orang Jawa yang 114 tahun lalu menjadi pekerja dan bermigrasi ke Suriname.

Dalam rencana semula buku itu sebenarnya untuk memuat data imigran Hindustani ke Suriname, namun saat proyek berjalan muncul ide untuk memasukkan pula data jati diri orang-orang Jawa yang dikirim pemerintah Kolonial Belanda ke daerah jajahannya, Suriname, sejak 9 Agustus 1890 hingga 13 Desember 1939.

Pada periode itu terdapat 32.965 orang Jawa yang di kirim ke Suriname, suatu negara koloni kecil di Amerika Selatan.

Para pekerja asal Jawa itu pada 1890-1914 di berangkatkan dari Jawa dalam kelompok-kelompok kecil dari daerah pemberangkatan mereka dari Jakarta (Batavia) dan Semarang.

Di suriname mereka dipekerjakan di ladang dan pabrik perkebunan tebu, kopi, cokelat dan lainnya. Hanya pada angkatan ke 77 pada tahun 1904 mereka dipekerjakan dalam pembuatan jalan kereta api.

Selama perang Perang Dunia I para imigran Jawa itu juga ada yang dipekerjakan di tambang bauksit di Moengo, Suriname.

Dalam data yang tercantum pada buku itu dimuat nama imigran, nama orang tua, jenis kelamin, usia saat diberangkatkan, hubungan keluarga dengan pekerja lainnya, tinggi badan, agama (semua disebutkan Islam), tempat tinggal terakhir, tempat keberangkatan, tanggal tiba di Suriname, lembaga perekrut, perusahaan yang mempekerjakan, daerah tempat bekerja di Suriname, nomer kontrak dan keterangan perubahan jika ada.

Mereka dikontrak untuk bekerja selama lima tahun, tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka terpaksa bekerja seumur hidupnya.

Dalam buku itu disebutkan hingga pada tahun 1954 sekitar 8.684 (26 persen)imigran tersebut sudah dikembalikan ke kampung halaman masing-masing.

Mereka yang ingin tinggal menjadikan Suriname sebagai kampung halaman, tetapi disebutkan pula ada sebagian orang yang memilih menjadi warga negara Belanda ketika Suriname menjelang merdeka (1965) karena ingin mendapatkan tunjangan sosial.

Kisah Suwarto Mustaja, tokoh masyarakat Jawa Suriname, bisa menjadi contoh.

Suwarto salah seorang keturunan para imigran Jawa pada saat muda gigih berjuang bersama orang tua dan masyarakat Jawa lainnya untuk mendapatkan hak mereka agar bisa dikembalikan ke Indonesia, tetapi ketika pemerintah Belanda mengijinkan mereka pulang, ibunya justru menangis dan memilih untuk tetap tinggal di Suriname.

“Di sini kamu (Suwarto) lahir dan di sini aku akan tinggal,” kata Ibu Suwarto dengan linangan air mata.

Dengan berat hati Suwarto muda akhirnya memilih untuk tetap tinggal di Suriname, meskipun bapaknya mendesaknya agar kembali ke Indonesia.

Meski pahit hidup di perkebunan di Suriname, terpaksa mereka terima apa adanya.

Kini keturunan mereka tidak lagi bekerja di perkebunan milik perusahaan Belanda seperti orang tuanya karena perusahaan perkebunan Belanda sudah tutup atau bangkrut.

Sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan ‘kebebasan’ itu beralih profesi menjadi pedagang dan ternyata meraih sukses, bahkan ada yang mampu mendapat pemasukan bersih US$20.000 per bulan seperti yang dialami Wilem Sugiono.

Tetapi, ada banyak pula bekas imigran dan keturunannya yang masih tetap berladang di tanah seluas 1,25 hektar dengan beragam tanaman.

Jenifer, ibu seorang anak relatif beruntung dibandingkan keturunan imigran Jawa lainnya.

Perempuan yang bersuamikan pria bernama Azis itu mengelola kafe kecil di samping hotel meiliknya.

“Saya hanya bisa sedikit berbahasa Jawa,” katanya dalam bahasa Inggris yang fasih.

Di samping bahasa Inggris, dia juga fasih berbahasa Belanda, sebagaimana sebagian besar orang keturunan Jawa lainnya.

Dengan memiliki hotel berbintang dua, cafe dan kompleks perbelanjaan dia terlihat hidup nyaman di Paramaribo, ibukota Suriname.

Paramaribo adalah kota kecil, dibandingkan kota di Indonesia, tetapi kota itu terlihat eksotik dengan gedung-gedung peninggalan Belanda yang memenuhi kota.

Tonggak hubungan

Kedubes RI di kota itu sejak 1980 hingga sekarang berusaha menjaga hubungan baik dengan Suriname, terutama dengan warga Jawa dan keturunannya yang kini berjumlah 74.760 (17,8%) dari 481.146 penduduk Suriname.

Tonggak hubungan baik itu terlihat pada pendirian Gedung Sono Budoyo pada 1990 yang mendapat bantuan dari Soeharto, Persiden RI pada masa itu.

Gedung disertai sebuah tugu yang dibangun pada tahun 1990 itu sekaligus untuk memperingati 100 tahun kedatangan orang Jawa di Suriname.

Pada tahun 2005, di suriname akan diadakan peringatan tahun ke-115 kedatangan orang Jawa di negara yang merdeka pada 25 November 1975 itu.

Pemerintah Indonesia dan Suriname melanjutkan tradisi bersahabat dengan mengadakan sejumlah pertemuan, diantaranya pertemuan Komisi Bersama Bilateral I RI-Suriname yang berlangsung di Paramaribo pada 03-05 April 2003.

Pada 22 November 2004 diadakan sidang lanjutan di Jogjakarta. Pada pertemuan kedua itu disepakati adanya sejumlah kegiatan diantaranya pelatihan di bidang otomotif bagi warga Suriname yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 2005.

Indonesia juga akan mengundang pembicara dari Suriname untuk membahas peringatan 115 tahun imigrasi orang Jawa ke Suriname dan 100 tahun pelaksanaan transmigrasi di Indonesia.

Dalam pertemuan Direktur Pemukiman Kembali Ditjen Mobilitas Penduduk Depnakertrans Sugiarto Sumas dengan Menteri Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Suriname Keremchand Raghoebarshing dan Menteri Perburuhan, Pengembangan Teknologi dan Lingkungan Clifford Marica di Paramaribo terungkap keinginan kedua pihak untuk mengadakan lebih banyak kegiatan.

Diantaranya, pengiriman tenaga ahli dari Indonesia untuk melatih tenaga Suriname di berbagai bidang diantaranya pertanian, pariwisata, agribisnis, agroindustri dan pengelolaan hutan.

Suriname juga sangat berminat untuk mempelajari cara Indonesia mengembangkan daerah produktif baru untuk perkebunan atau pengembangan suatu wilayah.

Komisi bersama, sebenarnya sudah membahas berbagai bidang kerja sama kedua negara, seperti pertukaran pengalaman pembangunan nasional, meningkatkan perdagangan kedua negara, investasi, angkutan udara, turisme, kerja sama di bidang teknis, bantuan di bidang pelatihan, pendidikan, beasiswa non geloar, kerja sama di bidang komunikasi dan informasi, pencegahan kejahatan, pertahanan, dan sejumlah isu lainnya.

Kerinduan para imigran dan keturunannya akan budaya Jawa juga terungkap dalam pertemuan masyarakat keturunan imigran Jawa dengan Dubes RI Suparmin Sunjoyo dan Sugiarto Sumas di Distrik Wanica, dekat dari Paramaribo.

Sarmo, seorang warga keturunan Jawa pada kesempatan itu mendesak agar Indonesia segera megirim Guru Bahasa Jawa, Dalang, dan pengajar tari untuk mereka.

Dia juga mengharapkan Indonesia bisa mengirim pakar pertanian. Sementara keluarga imigran lainnya menagih janji pengiriman guru pencak silat.

Suparmin menjawabnya dengan simpati.

“Saya sudah bertemu dengan Sultan HB X, beliau menyangupi untuk mengirim guru bahasa Jawa, dalang dan guru tari. Jadi, saya sudah berusaha mewudjukan keinginan tersebut sebelum Pak Sarmo memintanya,” kata Suparmin lalu disambut tepuk tangan hadirin.

Mengenai, permintaan guru pencak silat, Dubes juga sudah membicarakannya dengan Prabowo, tokoh pencak silat Indonesia, sedangkan untuk penyediaan tenaga ahli pertanian, Suparmin akan membicarakannya dalam pertemuan lanjutan ketiga Komisi Bersama kedua negara dalam waktu dekat.

Interaksi Indonesia dan Suriname bisa tergambar pada antusiasme dan desakan Sarmo dan kawan-kawan akan peningkatan keterlibatan Indonesia dalam sendi-sendi kehidupan mereka.

“Indonesia adalah saudara kulo. Negara mbah kulo,” kata Sarmo.

Sarmo dan kawan-kawan memang “saudara” bagi orang Indonesia, meski berlainan kewarganegaraan.

(Sumber: selokartojaya.blogspot.com)

Penjajahan Jepang di Indonesia

* 8 Maret 1942 Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah * Tanggal 9 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan di Kalijati, Subang, Jabar. * Pihak Belanda:Letjen Ter Porten * Pihak Jepang Letjen Hitoshi Imamura * Saat dikuasai Jepang Indonesia dibagi dua: 1) P. Jawa dan Sumatra di bawah komando angkatan darat, berpusat di Jakarta 2) Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Komando Angkatan Laut yang berpusat di Ujung Pandang *Propaganda Jepang: 1) Gerakan 3A: Jepang pemimpin asia Jepang pelindung asia Jepang cahaya asia 2) Jepang adalah saudara tua Indonesia 3) Jepang membentuk Putera 4) Jepang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan *Indonesia dimasukkan dalam kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, dibawah kepemimpinan Jepang. *Tujuan Kedatangan Jepang ke Indonesia: 1. Menguasai wilayah Indonesia. Bukti: 1.1 Ind dijadikan sbg sumber bahan mentah 1.2 Romusha 1.3 Semua kegiatan Parpol dilarang 2. Tentara pendudukan Jepang melakukan pemerasan ekonomi: 2.1 Petani wajib menyetorkan hasil panen padi, jagung, dan ternak 2.2 Petani wajib menanam jarak untuk pelumas senjata 2.3 Hutan-hutan ditebang untuk kebutuhan industri 2.4 hasil perkebunan harus disetor pada Jepang 2.5 penyerahan besi atau logam untuk kebutuhan industri senjata 3. Pemuda-pemuda Indonesia dikerahkan untuk romusha (kerja paksa) 4. Jepang membentuk organisasi semi militer dan militer penuh 4.1 Semi militer: a. Seinendan, 29 April 1943 Tujuan: mendidik dan melatih pemuda Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dengan kekuatan sendiri b. Keibodan, 29 April 1943, Barisan pembantu Polisi c. Fujinkai, Agustus 1943, Himpunan Wanita Wanita usia >15 th dilatih militer d. Jawa Hokokai, 1944, dibentuk Jend. Kumkici Harada 4.2 Militer Penuh: a. Peta, 3 Oktober 1943 b. Heiho, April 1943, pembantu prajurit Jepang

Perlawanan rakyat:

* 7 September 1944, Janji Koiso

*Persiapan Indonesia merdeka:

1. Jend. Kumakici Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai

Ketua: Dr. Rajiman Widyodiningrat

2. BPUPKI bertugas menyusun dasar negara dan UUD

Sidang I, 1 Juni 1945.

- Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan Supomo tampil mengajukan gagasan.

- Ir. Soekarni-->pidato mengenai 5 asas negara [Pancasila]

3. 10 Juli 1945

Panitia Kecil BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara dan membahas perumusan UUD

4. 11 Juli 1945

Panitia perancang UUD sepakat menjadikan PIagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD

5. Tanggal 14 Juli 1945, Panitia Kecil BPUPKI, dipimpin Supomo melaporkan hasil

Panitia Perancang UUD yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan

batang tubuh.

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PENJAJAHAN BELANDA

Masa

pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi

perkembangan Indonesia. Umumnya beranggapan bahwa masa pendudukan

Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan tetapi

tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan

Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan

nasionalisme Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia.

Dalam masa pendudukan Jepang yang singkat itu telah membawa dampak

positif dan juga dampak negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya.

Dampak Positif Pendudukan Jepang

Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain:

Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain:

- Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.

- Jepang mendukung semangat anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta.

- Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Sukarno dengan harapan agar Sukarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya.

- Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

- Mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA.

- Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi.

- Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.

- Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.

- Jepang dengan terprogram melatih dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial Belanda.

- Dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.

Dampak Negatif Pendudukan Jepang

Selain dampak positifnya tadi diatas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain :

Selain dampak positifnya tadi diatas, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain :

- Penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.

- Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.

- Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.

- Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.

- Kebijakan self sufficiency (kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.

- Kebijakan fasis pemerintah militer Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses pengadilan.

- Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen, semuanya di bawah pengawasan Jepang.

- Terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan lain-lain.

- Pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil.

- Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam.

Belanda Mendirikan VOC di Indonesia

Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta rombongan berhasil mencapai Banten, dekat

Jakarta. Mereka kemudian juga berhasil mendarat di Maluku. Belanda lalu mendirikan kantor

dagang di Batavia (Jakarta). Pada tahun 1602 para pedagang Belanda membentuk Vereenigde

Oost Indische Compagnic (VOC) artinya Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC dipimpin oleh

seorang gubernur jenderal. VOC mempunyai beberapa hak di antaranya:

a. Hak melakukan monopoli perdagangan di daerah yang ditempati.

b. Membentuk tentara sendiri, mengangkat pegawai, dan membentuk pengadilan.

c. Melakukan perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan, serta melakukan

perang atau damai dengan bangsa/suatu kerajaan lain.

d. Hak mencetak mata uang sendiri.

b. Belanda Menguasai berbagai Kerajaan dengan Politik Adu Domba

Pada masa kedatangan Belanda, di Indonesia masih tumbuh kerajaan-kerajaan Islam.

Di Jawa terdapat kerajaan Demak, Banten, Cirebon, dan Mataram. Di Sumatera terdapat

Kerajaan Aceh yang sangat besar, di Sulawesi ada Goa dan Talo, dan di Kalimantan terdapat

Kerajaan Banjar. Belanda berusaha mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia.

Caranya, satu per satu kerajaan didekati agar mau memberikan hak monopoli perdagangan

kepada Belanda (VOC). Belanda menginginkan agar rakyat Indonesia menjual hasil bumi

kepada Belanda saja. Belanda membelinya dengan harga murah sehingga mereka akan

mendapat banyak keuntungan ketika dijual di Eropa.

Tidak semua kerajaan di Indonesia bersedia mengikuti keinginan Belanda. Kerajaan

yang telah hafal dengan sifat Belanda, menolak kerja sama dengan Belanda. Tetapi kerajaan

yang belum memahami sifat Belanda, berhasil dibujuk Belanda untuk bekerja sama. Strategi

yang paling terkenal Belanda dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia adalah politik

adu domba. Dalam bahasa Belanda politik ini dikenal dengan nama politik devide et impera.

Belanda melibatkan diri dalam urusan-urusan kerajaan di Indonesia. Ketika terjadi konflik

dalam kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan. Belanda mendukungnya hingga

akhirnya menang. Setelah menang, Belanda menguasai kerajaan tersebut. Akhirnya satu per

satu kerajaan di Indonesia berhasil dikuasai Belanda.

Di Maluku, VOC melakukan operasi pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi adalah pelayaran

yang menggunakan perahu bercadik serta bersenjata lengkap. Pelayaran ini bertujuan

mengawasi pohon rempah-rempah yang ditanam rakyat. Belanda mencegah pedagang atau

masyarakat lokal berhubungan dagang dengan bangsa lain selain bangsa Belanda. Bahkan

Belanda sering menghancurkan tanaman rempah-rempah rakyat Maluku. Tanaman dihancurkan

karena dianggap Belanda terlalu banyak. Apabila tanaman terlalu banyak, Belanda khawatir

harga akan turun.

Persekutuan dagang Hindia Belanda (VOC) bangkrut pada tahun 1799. Hal ini

disebabkan oleh korupsi yang dilakukan para pegawai VOC. Pada akhir tahun 1799, VOC

dibubarkan. Lalu pada tahun 1800 Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di

Indonesia. Sejak masa itu, secara resmi Indonesia di bawah pemerintah Belanda. Indonesia

menjadi semacam provinsi dari negara Belanda. Padahal luas negara Belanda jauh lebih kecil

dibanding luas Indonesia. Dengan menjajah Indonesia, negara Belanda menjadi semakin kaya

raya. Tetapi bangsa kita semakin miskin dan sengsara. c. Mendirikan Pemerintah Hindia Belanda

Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia secara resmi diperintah oleh Pemerintah Hindia

Belanda. Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda

(Nederlands Indie). Indonesia (Hindia Belanda) diperintah/dikepalai seorang gubernur jenderal.

Sejak saat itu Indonesia secara resmi diperintah dari negeri Belanda.

Tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta rombongan berhasil mencapai Banten, dekat

Jakarta. Mereka kemudian juga berhasil mendarat di Maluku. Belanda lalu mendirikan kantor

dagang di Batavia (Jakarta). Pada tahun 1602 para pedagang Belanda membentuk Vereenigde

Oost Indische Compagnic (VOC) artinya Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC dipimpin oleh

seorang gubernur jenderal. VOC mempunyai beberapa hak di antaranya:

a. Hak melakukan monopoli perdagangan di daerah yang ditempati.

b. Membentuk tentara sendiri, mengangkat pegawai, dan membentuk pengadilan.

c. Melakukan perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan, serta melakukan

perang atau damai dengan bangsa/suatu kerajaan lain.

d. Hak mencetak mata uang sendiri.

b. Belanda Menguasai berbagai Kerajaan dengan Politik Adu Domba

Pada masa kedatangan Belanda, di Indonesia masih tumbuh kerajaan-kerajaan Islam.

Di Jawa terdapat kerajaan Demak, Banten, Cirebon, dan Mataram. Di Sumatera terdapat

Kerajaan Aceh yang sangat besar, di Sulawesi ada Goa dan Talo, dan di Kalimantan terdapat

Kerajaan Banjar. Belanda berusaha mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia.

Caranya, satu per satu kerajaan didekati agar mau memberikan hak monopoli perdagangan

kepada Belanda (VOC). Belanda menginginkan agar rakyat Indonesia menjual hasil bumi

kepada Belanda saja. Belanda membelinya dengan harga murah sehingga mereka akan

mendapat banyak keuntungan ketika dijual di Eropa.

Tidak semua kerajaan di Indonesia bersedia mengikuti keinginan Belanda. Kerajaan

yang telah hafal dengan sifat Belanda, menolak kerja sama dengan Belanda. Tetapi kerajaan

yang belum memahami sifat Belanda, berhasil dibujuk Belanda untuk bekerja sama. Strategi

yang paling terkenal Belanda dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan di Indonesia adalah politik

adu domba. Dalam bahasa Belanda politik ini dikenal dengan nama politik devide et impera.

Belanda melibatkan diri dalam urusan-urusan kerajaan di Indonesia. Ketika terjadi konflik

dalam kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan. Belanda mendukungnya hingga

akhirnya menang. Setelah menang, Belanda menguasai kerajaan tersebut. Akhirnya satu per

satu kerajaan di Indonesia berhasil dikuasai Belanda.

Di Maluku, VOC melakukan operasi pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi adalah pelayaran

yang menggunakan perahu bercadik serta bersenjata lengkap. Pelayaran ini bertujuan

mengawasi pohon rempah-rempah yang ditanam rakyat. Belanda mencegah pedagang atau

masyarakat lokal berhubungan dagang dengan bangsa lain selain bangsa Belanda. Bahkan

Belanda sering menghancurkan tanaman rempah-rempah rakyat Maluku. Tanaman dihancurkan

karena dianggap Belanda terlalu banyak. Apabila tanaman terlalu banyak, Belanda khawatir

harga akan turun.

Persekutuan dagang Hindia Belanda (VOC) bangkrut pada tahun 1799. Hal ini

disebabkan oleh korupsi yang dilakukan para pegawai VOC. Pada akhir tahun 1799, VOC

dibubarkan. Lalu pada tahun 1800 Pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di

Indonesia. Sejak masa itu, secara resmi Indonesia di bawah pemerintah Belanda. Indonesia

menjadi semacam provinsi dari negara Belanda. Padahal luas negara Belanda jauh lebih kecil

dibanding luas Indonesia. Dengan menjajah Indonesia, negara Belanda menjadi semakin kaya

raya. Tetapi bangsa kita semakin miskin dan sengsara. c. Mendirikan Pemerintah Hindia Belanda

Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia secara resmi diperintah oleh Pemerintah Hindia

Belanda. Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan kolonial yang disebut Hindia Belanda

(Nederlands Indie). Indonesia (Hindia Belanda) diperintah/dikepalai seorang gubernur jenderal.

Sejak saat itu Indonesia secara resmi diperintah dari negeri Belanda.

dampak positif bagi Indonesia adalah yang pertama dapat kita rasakan adalah sarana dan prasarana yang telah dibuat pada zaman kolonialisme sebagai contoh jalan raya Anyer – Panarukan yang dibuat pada zaman pemerintahan Daendles, walaupun menimbulkan banyak korban bangsa Indonesia, tetapi manfaatnya masih dapat kita rasakan, bangunan – bangunan sebagai objek pariwisata, rel – rel kereta api, timbulnya kaum intelek. tetapi daripada itu terdapat dampak – dampak negatifnya tidak kalah banyaknya dengan dampak positifnya. dampak negatifnya adalah, keterbelakangan mental, pendidikan, ekonomi, dan masih tidak dapat kami jelaskan satu – satu, pada pembuatan jalan raya Anyer – Panarukan, menimbulkan banyak korban karena dipaksa kerja rodi.

dampak positif penjajahan portugis, dampak positif dan negatif dari kebijakan kolonial belanda, dampak penjajahan inggris di indonesia dalam berbagai bidang, Dampak VOC terhadap Indonesia, dampak penjajahan dari belanda dalam ekonomi, dampak kolonialisme, akibat positif dan negatif dalam tanam paksa bangsa asing, dampak positif dan negatif terhadap kehidupan budaya kolonialisme, dampak negatif bagi Indonesia pada masa kerja rodi, bentuk bentuk penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain dalam bidang ekonomi politik kebudayaan, dampak positif dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa indonesia, akibat positif dan negatif bangsa asing dalam tanam paksa, dampak positif dari kebijakan VOC, dampak negatif kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, kebijakan Rafles di bidang politik, dampak tanam paksa bagi belanda, dapak negatif tanam paksa bagi rakyat, hak istimewa raffles, hak istimewa thomas stamford raffles bidang ekonomi, dampak positif rakyat indonesia pada politik etis, dampak positif imperialisme, dampak positif kebijakan raffles, dampak positif kolonialisme, dampak positif kolonialisme dan imperialisme barat, dampak positif kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, dampak positif kolonialisme dan imperialisme di indonesia, dampak positif kolonialisme di indonesia, dampak positif kolonialisme peradaban barat di indonesia, dampak positif penjajahan inggris di indonesia, kolonialisme dan imperialisme barat zaman sekarang, lahir penjajahan indonesia raffles, pelaksanaan tanam paksa, penjajahan bangsa portugis di indonesia dalam berbagai bidang, penjajahan bangsa prancis dan dampaknya, penjajahan bangsa prancis di indonesia dan pengaruhnya dalam berbagai bentuk, penjajahan inggris di indonesia dan dampaknya di berbagai berbagai bidang, Sisi positif Kebijakan ekonomi Raffles di Indonesia, Sisi positif semasa VOC di Indonesia, sistem pengerukan belanda, skripsi penjajahan indonesia daendels, tokoh bangsa asing yg melakukan raffles di nusantara, tujuan kebijakan ekonomi Raffles, penjajahan bangsa portugis dan dampaknya dalam segala bidang, penjajahan bangsa portugis dan dampaknya, penjajahan bangsa belanda dan dampaknya dalam segala bidang, pembentukan voc, Pengaruh kebijakan kolonial Belanda, pengaruh kebijakan kolonial belanda dan inggris di bidang politik, pengaruh kebijakan Rafles, Pengaruh Kebijakan Thomas Stamford Raffles bagi rakyat, pengaruh kebijakan VOC, pengaruh kolonialisme dan imperialisme barat di bidang politik, pengaruh kolonialisme dan imperialisme di indonesia, pengaruh kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa indonesia, penjajah bangsa portugis dan belanda dan dampaknya dalam berbagai bidang, VOC di bidang ekonomi, dampak positif dari tanam paksa, Akibat dari Kolonialisme, DAMPAK EKONOMI ZAMAN KOLONIAL DI INDONESIA, dampak kebijakan ekonomi kolonial di indonesia, Dampak Kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia, Dampak kolonialisme dan Imperialisme, dampak kolonialisme dan imperialisme BARAT DI BIDANG POLITIK, dampak kolonialisme dan imperialisme barat di nusantara, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang budaya di indonesia, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, dampak kolonialisme dan imperialisme di indonesia di bidang ekonomi, dampak ekonomi dari penjajahan belanda, dampak ekonomi dari kolonial, akibat kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi, akibat negatif dari kerja rodi bagi bangsa pribumi pada masa daendels, akibat positif dan negatif bagi pribumi pada masa penjajahan raffles, akibat positif dan negatif dari pelaksanaan kolonial di indonesia, akibat positif dan negatif penjajahan daendels bagi rakyat indonesia, bentuk-bentuk dampak positif dan negatif dari sikap raffles, bentuk-bentuk kolonialisme dan imperialisme barat pada masa sekarang, dampak /akibat dari konolisme & impralisme di bidang politik, dampak akibat kolonialisme dan imperialisme bidang budaya, dampak kolonialisme di bidang politik, dampak negatif dan positif adanya kolonial indonesia, dampak positif dan negatif dari pemerintahan deandles, Dampak positif dan negatif kolonial belanda, dampak positif dan negatif pendudukan belanda, dampak positif dan negatif penjajahan belanda di indonesia, dampak positif dan negatif penjajahan daendels, dampak positif dan negatif politik akibat kolonialisme dan imperialisme di nusantara, dampak positif dan negatif setelah penjajahan di Indonesia, dampak positif dan negatif tanam paksa, dampak positif dan negatif tanam paksa bagi indonesia, dampak positif dan negatif bagi pribumi pada masa penjajahan raffles, dampak positif budaya kolonialisme, dampak negatif dan positif bangsa asing ke nusantara, dampak negatif dan positif pemerintahan daendels, dampak negatif dan positif penjajahan di Indonesia Eropa dan jepang, dampak negatif dari kebijakan pada masa daendels, dampak negatif kolonialisme terhadap kehidupan ekonomi, dampak negatif penjajahan voc terhadap indonesia, dampak pemerintahan daendels bagi indonesia, dampak penjajahan inggris, dampak penjajahan inggris dalam berbagai bidang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar